基礎工事の最近のブログ記事

☆相模原市緑区西橋本の賃貸マンション | 基礎コンクリート打設

みなさま、こんにちは!

本日10月16日はWorld Food Day(世界食料デー)なんだそうです!

1945年のこの日に国連食糧農業機関(FAO)が設立されたそうで、飢餓や貧困の克服を目指す日とされています。

いただきますはいつも言いますが、、今日からはしっかり気持ちを込めていってみましょう(^。^)

さて、相模原市中央区の賃貸マンションの工事の様子をご紹介させていただきます!

前回は「基礎型枠建込」をご紹介させていただきました。

(前回の記事はコチラ→☆相模原市中央区の賃貸マンション | スラブ配筋)

今回は「基礎コン打設」についてご紹介させていただきます(^O^)/

早速、現場には「生コン車」と「ポンプ車」が止まっています!

生コン車が運んで来てくれた生コンクリートがポンプ車に流されていき...

大きな管をつたってコンクリートが運ばれていきます

打設のやり方は毎度同じく

職人さんによりコンクリートを流し込まれ

この細く震える管で、中の気泡を抜きます。

注がれたコンクリートは画像のようなヘラやトンボと呼ばれるもので均等に平らに整えます。

打設をしている周りでは、ブラシと水をつかって飛んだ生コンをこすり落としている職人さんがいらっしゃいました

コンクリート打設時、思ったより生コンが周りに飛び散ります。

もちろん周りにある鉄筋に付着してしまうことがあるのですが、これをそのままにしておくと

次に打つコンクリートと鉄筋の付着力が低下し、ひび割れの原因になってしまいます( ;∀;)

そしてこの生コンが乾いて不均一に残ると、そこから水分が滞留しやすく、サビの原因にもなってしまいます。

ですので、この作業は単なる掃除ではなく、鉄筋とコンクリートの付着力を守り、

構造強度と耐久性を確保する重要な工程なんです(^。^)!

どこの鉄筋も綺麗に落とされています( ;∀;)v!!

鉄筋コンクリート造は、名前の通り、「鉄筋」と「コンクリート」で出来た建物で、

鉄筋の『引っ張りに強い』性質と、コンクリートの『圧力に強い』性質を掛け合わせ、強度のある建物にします。

鉄筋コンクリート造について詳しくご紹介している現場日記はコチラ→☆相模原市中央区の賃貸マンション | 基礎配筋工事

朝日建設のHP【鉄筋コンクリート造とは】でもご紹介しております('▽')

今回の現場日記はここまで(^O^)/

次回から躯体工事が始まっていきます

「躯体」とは、建物の骨組みのことで、人間でいう骨格にあたります!

詳しい内容は次回の現場日記で(^。^)是非ご覧ください♪

【完成予想パース】

☆1LDK

☆相模原市中央区の賃貸マンション | スラブ配筋

みなさま、こんにちは!

本日10月8日は入れ歯の感謝デーなんだそうです!

1(い)・0(れ)・8(ば)と読む語呂合わせからきているようですよ(^。^)

さて、相模原市中央区の賃貸マンションの工事の様子をご紹介させていただきます!

耐圧コンクリート打設

↓

基礎型枠建込(壁)

↓

スラブ配筋(床・天井)←今ココ!☆

写真中央にある、ギザギザしている帯状のものは「止水板(とすいばん)」といいます。

正式には、「コンクリート打継目用止水板」や「伸縮目地用止水板」と言われることもあるそうです(^O^)/

実際はこのように使用されています。現場の外周ぐるりと一周埋め込まれます。

鉄筋コンクリート造の建造物は、コンクリートを一度に全部打設しないので途中で「打縮ぎ目」ができます。

その打縮ぎ目は水が侵入しやすいため、この止水板を埋め込んで水の侵入を防ぎます!

この現場で使用されているものは「塩化ビニール製(PVC)」の止水板ですが

他にもゴム製や金属製(ステンレス製など)もあります( `ー´)ノ

この沢山うねうねしているオレンジ色の管ですが

こちらは「CO管」といい、コンクリート打設を行う前に

電気線を通す道を確保するために張り巡らされています(^O^)/

今回の現場日記はここまで!

次回の現場日記ではこの場所にコンクリートを打設する、「基礎コン打設」をご紹介いたしますので是非ご覧ください♪

【完成予想パース】

☆1LDK

☆相模原市中央区の賃貸マンション | 基礎型枠建て込み

みなさま、こんにちは!

10月が始まりましたね!30度を超える日もなくなってきて、本格的に秋の訪れを感じます...

長袖好きには嬉しい変化ですが、それと同時に秋花粉も感じるようになってきました( ;∀;)

25度以上が半袖、以下が長袖とされているみたいなので、天気予報をみて

服装に悩んだときは参考にしてみてくださいね(^O^)/♪

それでは、相模原市中央区の賃貸マンションの工事の様子をご紹介いたします!!!

前回は「耐圧コン打設」をご紹介いたしました。

(前回の現場日記はコチラ☆相模原市中央区の賃貸マンション | 耐圧コンクリート打設)

基礎配筋工事

↓

耐圧コンクリート打設

↓

基礎型枠建込←今ココ!☆

この打設が終わった後、このコンクリートに墨出しを行っていきます。

(「墨出し」についてご紹介している記事はコチラ☆相模原市中央区の賃貸マンション | 墨出し・地足場設置)

「墨出し」で付けた印に合わせて、型枠を適切に設置し、建て込み(組み立て)を行っていきます。(^O^)/

その際に、水平器やレーザーレベルを使用して、型枠の水平・垂直を正確に確認していきます。

レーザーレベルは根伐工事で深さを見たりするために使用されることもあり、重要な役割を担っています。

型枠に使用される板は「コンパネ」といい、コンクリートパネルの略ですが

この板は耐久性と強度に優れています。

最近はDIY素材としても多く利用されているようですよ('ω')ノ

この型枠には後にコンクリートが流し込まれるので、コンクリートから?がしやすいように、

表面には樹皮塗装が施されており

一般的に表面の色は黄色や灰色となっています。これは建材としての見分けや、委託性を高める役割もあります(^。^)

型枠の建て込みが終わり、上から見たときこのようになっております。

この溝にコンクリートは流し込まれます

ところどころに見えるこの穴は「ダメ穴」といい、鉄筋コンクリート造の建築現場ではよく見られるものとなっております。

資材の搬入や排出、型枠の設置・取り外しなどの作業の便宜を図るために設けられる「一時的な開口部」で

完成時には閉じられます。(^。^)

今回の現場日記はここまで!次回の現場日記も是非ご覧ください♪

【完成予想パース】

☆1LDK

☆相模原市中央区の賃貸マンション | 耐圧コンクリート打設

みなさま、こんにちは!

最近は雨の日も増えましたね(~o~)雨の日は涼しくて少し快適です♪

では早速相模原市中央区の賃貸マンションの工事の様子をご紹介いたします( `ー´)ノ

前回、「基礎配筋工事」をご紹介いたしました!

(前回の記事はコチラ☆相模原市中央区の賃貸マンション | 基礎配筋工事)

今回は、「耐圧コンクリート打設」についてご紹介いたします。

墨出し・地足場設置

↓

基礎配筋工事

↓

耐圧コンクリート打設 今ココ!☆

耐圧コンクリートとは、建物の全重荷を底面全体に分散させ、建物が傾いたりするのを防ぐために打設するコンクリートのことを言います。

ですので、耐圧コンを打設する底面にもたくさんの配筋がされ図面通りの太さ・長さ・本数の鉄筋が配筋されているかを検査します

では打設が行われている様子を見てみましょう!(^^)!

コンクリートを運んできた生コン車!ミキサー車にコンクリートが流し込まれていきます。

コンクリートはポンプ車を通して打設を行う場所へ流し込まれます。

この長い管の先では...

職人さん達によりコンクリートが流し込まれています(^。^)

先ほどの長い管(青)から生コンが流れ出ている様子です。

赤く記された管はまた別の役割を担っています。

この少し細い管は、注がれた生コンをきちんと隅々まで行き届かせる為、

ブルブルしている赤の管で振動を与えて中の気泡を取り除きます。

最後はトンボという水捌けのようなものを使って平らに整えていきます(^ム^)

これを配筋が組まれている底面全体行います( `ー´)ノ

それでは今回の現場日記はここまでとなります。(^ム^)

次回の現場日記も是非ご覧ください♪

【完成予想パース】

☆1LDK

☆相模原市中央区の賃貸マンション | 基礎配筋工事

みなさま、こんにちは!

9月になりましたがまだまだ暑い日々が続きそうですね(~_~;)

ですが今月は祝日が2日も!(笑)暑さに負けず全力で頑張っていきますよ!!!( `ー´)ノ

それでは西橋本の事務所併用賃貸マンションの工事の様子をご紹介いたします!

前回は「地足場設置と墨出し」をご紹介いたしました!

(前回の記事はコチラ☆相模原市緑区西橋本の事務所併用賃貸マンション | 墨出し・地足場設置)

今回は鉄筋を組んでいく、「基礎配筋工事」をご紹介いたします(^ω^)

捨てコンクリート打設

↓

墨出し・地足場設置

↓

基礎配筋工事 今ココ!☆

まず、建物には「木造」「鉄骨造」「鉄骨鉄筋コンクリート造」などと、様々な構造があります。

どの構造にもメリットデメリットがありますが、ご紹介している物件は「鉄筋コンクリート造」となります。

鉄筋コンクリート造とは、鉄筋とコンクリートを一体化させた構造となります。

ではなぜ2つの素材を組み合わせているのかをご説明いたします。

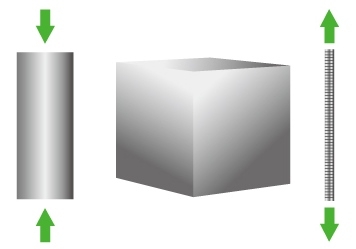

まず「鉄筋」は伸びる力にとても強いです。両端から引き伸ばされても壊れません。

しかし押される力には非常に弱いです。すぐにグニャっと曲がってしまいます。

伸ばす 押す

加えて「コンクリート」は押される力に非常に強く、ちょっとやそっとでは変形しません。

しかし伸ばす力には弱く、すぐにヒビが入ってしまいます。

伸ばす 押す

逆の性質をもった「鉄筋」と「コンクリート」と組み合わせると

引張力と圧縮力共に丈夫な、最強を作ることが出来ます(^o^)丿

ですのでまず、コンクリートを流す前に鉄筋を組んでいく作業を行っていくのです。

加えて今回は基礎部分の配筋工事なので「基礎配筋工事」と呼ばれています(^ム^)

では鉄筋が組まれている様子を見ていきましょう?(^ω^)

地足場の下にびっしり鉄筋が組まれています!!

基礎配筋を行う際には、配筋の高さを合わせていかなければなりません

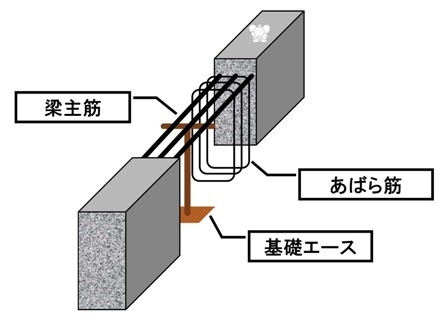

その為にT字の「基礎エース」というものを最初に設置していきます(^o^)丿

赤く印を付けたものが「基礎エース」です(*^。^*)

このおかげで高さを揃えることができ、しっかりと鉄筋を組むことができます。

この「基礎エース」の上に「梁主筋」という太めの鉄筋を並べ、

それを囲むように「あばら筋」を設置していきます

鉄筋を近くでみると、所々「結束線」で結ばれ固定されています。

現場では「ハッカー」という工具を使い、職人さん達により手作業で結束されていきます...(~o~)

現場にはまだたくさんの鉄筋がありました。!(^^)!

この鉄筋たちも職人さん達により組まれ立派な基礎配筋となります!

それでは今回はここまでとなります。

配筋工事が終わると基礎の型枠(コンクリートを流す型)を作り、打設(コンクリートを流す)となります!('ω')ノ

是非次回の現場日記もご覧くださいね♪