☆渋谷区幡ヶ谷の店舗併用賃貸マンション|1階立上りコンクリート打設(バイブレータ・トンボ)

皆さま、こんにちは。

先日、久しぶりに活字本を購入しました。

読書の秋らしく本をたくさん読んで過ごしたいものです。

皆さんもぜひ本を読んでみてくださいね!

さて、前回紹介した工事の様子は1階の型枠工事でした。

(☆渋谷区幡ヶ谷の店舗併用賃貸マンション|1階型枠工事(墨出し・ドーナツ型スペーサー))

今回は1階立上りコンクリート打設の様子をご紹介します!

上棟(※)となる5階まで「配筋工事・型枠の建て込み」→「コンクリート打設」の流れを繰り返していきます。

前回は配筋工事・型枠の建て込みを行ったので、次はコンクリート打設となります。

※上棟

建物の基本構造が完成した状態のこと。

造りによって上棟と呼ぶ状態は異なるが、

鉄筋コンクリート造では屋根部分のコンクリート打設の完了時であることが多い。

現場到着時、職人さんたちが打設作業を進めていました!

生コンクリートはコンクリート打設用のホースから流れ出てきます。

ホースにつけたロープを引っ張ることで重い打設用ホースを操っていました。

その生コンに職人さんたちが何やら細長いものを差し込んでいます。

こちらはバイブレータ、コンクリート打設に欠かせないアイテムの1つです!

バイブレータは振動する機材で、流し込まれた生コンに差し込んでいきます。

この振動で生コンの中の余分な水分や空気を除去することによって、

型枠の隅々までコンクリートを行き渡らせるだけでなく、

密度の高いコンクリートをもつくることができるんです!

▲バイブレータを使う職人さん。

細長いのでどんなところにも差し込みやすくなっています。

そして生コンを流し終わった個所から職人さんが均していきます。

こちらの職人さんが使っているのはトンボと呼ばれる道具です。

T字型をしており、生コンクリートや地盤を大まかに均すために用います。

▲トンボで生コンを均す職人さん。

広い範囲を一気に均すことができます!

コンクリート打設作業は色んな職人さんたちが連携して進められているんです!

それでは今回はこのへんで!

次回の更新をお楽しみに!

【完成予想パース】

◇物件詳細

◇賃貸マンションにご興味がある方はこちら

◇賃貸経営をご検討の方はこちら

◇注文住宅をご検討の方はこちら

◇見学会にご興味がある方はこちら

☆渋谷区幡ヶ谷の店舗併用賃貸マンション|周辺実績のご紹介

皆さま、こんにちは。

明日は秋分の日ですね。

秋分の日といえば昼と夜の長さが同じになる日ですが、

実際は昼の方が少し長いようです。

明日休みの方もそうではない方も、今日も1日頑張っていきましょう!

さて、前回は1階の型枠工事の様子をご紹介しました。

(☆渋谷区幡ヶ谷の店舗併用賃貸マンション|1階型枠工事(墨出し・ドーナツ型スペーサー))

今回は現場周辺の実績をご紹介します!

現場概要や間取りなどは過去の現場日記をご覧ください。

(☆渋谷区幡ヶ谷の店舗併用賃貸マンション|現場日記をスタートします!)

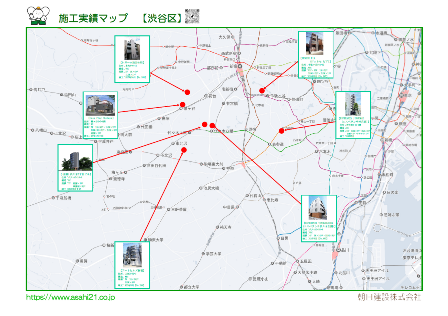

(仮称)Casa Flag Shibuyaのある渋谷区には

弊社の実績物件がいくつかあります。

▲マップ画像をクリックすると大きく表示されます

今回はその中から当現場にほど近い

「レガーロ渋谷本町」についてご紹介いたします!

【レガーロ渋谷本町】

2015年10月竣工(完成)

地上5階建ての賃貸マンションになります。

<外観>

▲エントランス

<内観>

また、渋谷区では現在もう1物件施工中です!

【(仮称)代々木5丁目ビル】

2026年7月竣工(完成)予定、

地上7階建てのテナントビルとなります。

小田急小田原線「代々木八幡」駅北口より徒歩4分、

東京メトロ千代田線「代々木公園」駅出入口1(八幡口)より徒歩5分の場所にあります!

<完成予想パース>

現場の工事の様子や間取りなどは、

朝日建設の現場日記 東京都渋谷区 (仮称)代々木5丁目ビル新築工事

のページをご覧ください。

それでは今回はこのへんで!

次回の更新をお楽しみに!

【完成予想パース】

◇物件詳細

◇賃貸マンションにご興味がある方はこちら

◇賃貸経営をご検討の方はこちら

◇注文住宅をご検討の方はこちら

◇見学会にご興味がある方はこちら

☆渋谷区幡ヶ谷の店舗併用賃貸マンション|1階型枠工事(墨出し・ドーナツ型スペーサー)

皆さま、こんにちは。

9月10日は「牛タンの日」です!

9(ぎゅう)10(たん)の語呂合わせからきているそうです。

世の中には色々な語呂合わせがあって知るたびに楽しい気持ちになりますね。

さて、前回は基礎型枠工事の様子をご紹介しました。

(☆渋谷区幡ヶ谷の店舗併用賃貸マンション|基礎コンクリート打設)

今回は1階の型枠工事の様子をご紹介します!

上棟(※)となる5階まで「配筋工事・型枠の建て込み」→「コンクリート打設」の流れを繰り返していきます。

前回はコンクリート打設を行ったので、次は配筋工事・型枠の建て込みとなります。

※上棟

建物の基本構造が完成した状態のこと。

造りによって上棟と呼ぶ状態は異なるが、

鉄筋コンクリート造では屋根部分のコンクリート打設の完了時であることが多い。

取材時、現場では型枠工事が始められていました!

基礎型枠工事の時にも紹介した型枠は、

打設された生コンクリートを適切な強度に固まるまで一定の形状に保つ仮設物です。

現場では型枠建て込みに向けて職人さんたちが準備が進めていました。

こちらの職人さんは墨出し(墨打ち、墨を打つとも)の作業をしています。

あらかじめ墨(今回は白液)で印をつけていく作業で、

強く張った糸の両端を押さえて弾くことで直線を引くことができます。

この方法なら定規では引くのが難しいような、数メートルの直線も引くことができるんです!

さて、今回ご紹介したいのはコチラ、

柱配筋の部分に設置されていた丸いモノ「ドーナツ型スペーサー」です!

こちらはスペーサーの一種で、その形からドーナツと呼ばれています。

スペーサーとは、かぶり厚さ(※)を確保するために型枠やコンクリートと鉄筋の間に差し込まれるものです。

スペーサーを設置してで鉄筋と型枠の間に空間を生み出し、そこに生コンクリートが流し込まれていきますよ。

※かぶり厚さ

鉄筋の外端とそれを覆うコンクリートの外側表面までの最短距離のこと。

コンクリートが経年変化すると、鉄筋の腐食やコンクリートのひび割れの発生といった劣化が起きてしまう。

これらを防ぐためにかぶり厚さが規定されている。

コンクリート打設に向けて着々と準備が進められています!

それでは今回はこのへんで!

次回の更新をお楽しみに!

【完成予想パース】

◇物件詳細

◇賃貸マンションにご興味がある方はこちら

◇賃貸経営をご検討の方はこちら

◇注文住宅をご検討の方はこちら

◇見学会にご興味がある方はこちら

☆渋谷区幡ヶ谷の店舗併用賃貸マンション|基礎コンクリート打設

皆さま、こんにちは。

雨もあまり降らず、暑い日が続いていますね。

すでに残暑の時期なのですが、残暑にしては厳しすぎる暑さです。

だんだん涼しくなるのを期待しながら残り少ない8月も乗り切っていきましょう!

さて、前回は基礎型枠工事の様子をご紹介しました。

(☆渋谷区幡ヶ谷の店舗併用賃貸マンション|基礎型枠工事(コンクリートパネル(型枠用合板)・コンクリート剥離剤))

今回は基礎コンクリート打設の様子をご紹介します!

現場に到着すると生コン車(ミキサー車)がちょうどやってきました!

コンクリート打設の日は生コン車が現場をひっきりなしに出入りします。

▲生コン車(ミキサー車)。

現場に生コンクリートを運搬します。

先に待機していたポンプ車と車体後方部同士をドッキング、打設準備完了です。

さっそく現場を見ていきましょう!

▲ポンプ車後方のホッパーに生コンを移し、打設作業が開始します!

今回ご紹介するのは基礎コンクリート、略して基礎コンです。

以前打設した捨てコンクリートのような補助的な役割ではなく、

基礎コンは後に1階の床、実際に建物の一部となるコンクリートです。

▲建物1階の床になる部分を造っていきます!

打設の様子を見ていると、何やらブラシを取り出す職人さんが。

これはブラッシングで鉄筋についた生コンを取り除く「洗い」の作業です。

なぜ鉄筋を洗う必要があるかと言うと、

生コンと鉄筋の付着力を確保し、コンクリートが本来の強度になるようにするためです。

▲鉄筋を洗う職人さん

上の画像でブラッシングしているのは柱配筋の部分で、上階にもつながっています。

鉄筋に生コンがついたまま乾いてしまうと、次回の打設の時に付着力が低下してしまい、

次回打設するコンクリートの強度が低くなってしまう可能性があるんです。

▲柱配筋部分の鉄筋についた生コンをブラシで除去します。

こうすることで次回の打設に悪影響が出ないようにしています。

次回の打設のことも考えながら、打設作業が進められていました!

それでは今回はこのへんで!

次回の更新をお楽しみに!

【完成予想パース】

◇物件詳細

◇賃貸マンションにご興味がある方はこちら

◇賃貸経営をご検討の方はこちら

◇注文住宅をご検討の方はこちら

◇見学会にご興味がある方はこちら

☆渋谷区幡ヶ谷の店舗併用賃貸マンション|基礎型枠工事(コンクリートパネル(型枠用合板)・コンクリート剥離剤)

皆さま、こんにちは。

本日8月7日は語呂合わせからバナナの日だそうです。

バナナと言われてパッと浮かぶのは果実の姿だと思いますが、

皆さんはバナナの木を見たことがありますか?

植物園などで見られるのでぜひ一度目にしてみてくださいね。

さて、前回は基礎配筋工事の様子をご紹介しました。

(☆渋谷区幡ヶ谷の店舗併用賃貸マンション|基礎配筋工事(基礎エース))

今回は基礎型枠工事の様子をご紹介します!

基礎配筋工事の後、今度は型枠工事を行っていきます!

まず型枠とは、打設された生コンクリートを一定の形状に保ち、

コンクリートが適切な強度に固まるまで支えるために設置される仮設物のことです。

基礎部分の型枠はコンクリートパネル(型枠用合板)、

略してコンパネと呼ばれるものを建て込んでいきます。

▲表面がオレンジ色のものがコンクリートパネル(型枠用合板)。

コンパネはとっても鮮やかな色をしていますが、

これはコンクリート剥離剤が塗られているためです。

この後コンクリート打設が行われますが、

型枠は打設のために仮設されるものなので、コンクリートが硬化した後は取り外されます。

その際に取り外しやすいように剥離剤を塗っておくことで、

今度の打設の時にも型枠の再利用がしやすくなるんです!

型枠も鉄筋と同様、設計図に従って建て込んでいきます。

型枠を設置することを「建て込む」といいますが、

これは型枠などの部材を水平ではなく縦にして、所定の位置に据え付けることを表現しているそうです。

▲型枠を建て込んでいる様子

次のコンクリート打設に向けて準備が進められていました!

それでは今回はこのへんで!

次回の更新をお楽しみに!

【完成予想パース】

◇物件詳細

◇賃貸マンションにご興味がある方はこちら

◇賃貸経営をご検討の方はこちら

◇注文住宅をご検討の方はこちら

◇見学会にご興味がある方はこちら