躯体工事の最近のブログ記事

☆消防中間検査☆

皆さま、こんにちはー

今日はいつもより増して、寒いですねぇ((((;゚Д゚))))

冬用のコートを着てきてしまいました・・・。

相模原の現在の気温は、14℃だそうですが、体感的には真冬並みの寒さだと思っております

風邪をひかないようにしてくださいねッ!

では、現場の状況を

タイトルにもしましたが、『消防中間検査』を行っていました

中間検査は、完成検査時に検査することができない項目、また工事の工程から

完成検査前に検査する必要があると認められる項目について検査するものであります

続きまして

こちらの職人さんは、スタットボードとLGSに『石膏ボード』を貼っています!

内装用のボードになります。

水周りには「耐水石膏ボード」、準耐火建築物には「強化石膏ボード」、

また、塗り壁下地には「ラスボード」が用いられます

こちらのボードを、ビスでねじ込んでいきます

---

また、タイルを張る前に躯体の処理をします

でこぼこのままの躯体では、タイルはきちんと接着しないですからねッ

この職人さんは、その処理をしたあとの躯体に『吸水調整剤』を塗っています

乾いた躯体に直接貼り付けモルタルを塗ると急激に水分を持っていかれ、

接着不良が起きてしまうのです

これをドライアウトというらしいですょー

急激な水分移動を調節するものになります。!

!!!!!!!!!!

タイルが張られています

こちらのタイルは『45二丁掛けタイル』といって、当社の標準仕様となっております

ちなみに・・・、☆タイルが現場に搬入されるまで☆

工事の様子は以上になります!

次回もお楽しみにー

☆内装工事が始まりました☆

皆さま、こんにちは(つд⊂)

残暑を感じる1日でしたね 今はだいぶ外も涼しいですが・・・。

今はだいぶ外も涼しいですが・・・。

っと気が付けばあっという間に9月も終わりです!!!

なんだか時間が過ぎるのって早いですねー。。。

っさ!暗くなりそうなので、工事の様子をお伝えします

先日、現場にお邪魔してきました

取材に行った日は、暑くて近所のネコちゃんもぐったり(?)。

現在、5階の躯体工事中でございます

5階までの道のりは・・・

初!ロングスパンエレベーターを使わせていただきましたぁぁぁあ

一瞬フワっとなる感じがちょっと怖かったです←伝わりますでしょうか?

5階に上がりますと・・・

スラブの配筋を行っておりました!

こちらは現場にて、鉄筋を加工しております

段差のある部分ですので、それに合わせていますよー。

以前にもご紹介した、鉄筋の結束。

電動の結束機を使用しております 間近で見ましたが、早い早い!

間近で見ましたが、早い早い!

作業の効率も上がりますねっ!

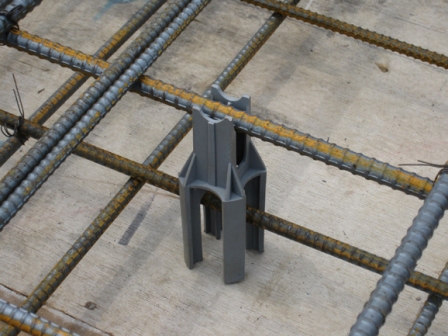

鉄筋の下にあるものは、「スペーサー」になります。 .スペーサーとは?

.スペーサーとは?

ではでは、建物の中に入ってみましょー

内装工事が始まっています!

内装工事はまず先に、ユニットバスの設置と配管工事から

まずはユニットバス 。躯体に、直に設置されるのですよっ

。躯体に、直に設置されるのですよっ

床にはなにやらカラフルな配管が!!!

この床下での配管を「コロガシ配管」といいます

青・・・給水

赤・・・給湯

グレー・・・排水

となっております。

配管は適正な勾配(傾斜面の傾きの程度)を確保します!

これがきちんと取れていないと、残留物が溜まりやすくなり、きちんと排水できないのです

窓ガラスが取り付けられました

こちら、「網入ガラス」!なぜ、網入り???

理由は「消防法」という法律により、使用することを義務付けられているからです。

建物が防火地域だった場合、

道路中止線や隣地境界線から1階が3m・2階が5mにかかる窓には、

法律で防火対策の製品を使用しなくてはならないと義務付けられています!!!!

万が一、火災が起きてしまった場合、

普通のガラスは火災による熱で割れてしまい崩れ落ちてしまいますが、

中に入っている網がガラスが崩れ落ちるのを防いでくれるため、

火災が広がることを防いでくれます

なので、このように網が入っていないガラスもあります!

------

今回はここまでなります

次回もお楽しみに

ではでは。。

☆進捗状況☆

皆さま、こんにちは

本日、9月20日は「バスの日」

日本バス協会が1987年に制定しました!

1903年のこの日に、日本初の営業バスが

京都・堀川中立売 - 七条 - 祇園の間を走ったそうですよ

では、工事の様子を。☆

タイトルにもある通り、5階の躯体工事をお届けしますっ

外観はこんな感じ!以前とあまり変わらないですかねー?

スラブの配筋を終えて、「配筋検査」を行いますっ!

鉄筋が正し配置されているかの検査になります。

配筋図に基づいて、設計監理者が行いますよー

もう一つ、打設前に大事なことがあります!

それは、型枠の”補強”。

コンクリ打設時にかかる圧力は相当な力ですので、しっかりと補強が必要になってきます!

パイプサポートでもしっかり支えます!!!

そして、コンクリ打設へと

生コン車が現場に到着ー、ポンプ車に圧送されております

打設状況・・・。

スタイロフォーム・鉄筋を飲み込んでいっきまーすっ

コンクリートが詰まったホースはとっても重いんです!!!

土工さんがトンボで大まかに均したあと、金ゴテで押さえます。

さてさて。

お次は、建物の中へとお邪魔して・・・!

こちら、現場監督「山館さん」

躯体を洗っております 。タイル貼りをする前に、躯体を綺麗にしますっ。

。タイル貼りをする前に、躯体を綺麗にしますっ。

洗います!

洗いまくりますっ!

----

今回はここまでになります!

次回もお楽しみに(つд⊂)

☆型枠を建て込んでおります☆

皆さま、こんにちは

毎日暑い日々が続いておりますねっ

とうとう夏がやってきてしまいました

前回は、2階のコンクリート打設をご紹介しました

おさらいはこちらから⇒復習するっ

コンクリート打設した部分に、穴があいていますね???

これは、「ダメ穴」といって、上下階で資材をやり取りするために設けられた穴のことです

もちろん、使用後はきちんと塞ぎますので、ね

そして型枠を組んでいきますよ

白い板はスタットボード!以前も紹介しましたが、断熱型枠材になりますー

建て込んでいる最中 。

。

型枠をパイプで支えています!

これは、コンクリート打設時にかかる圧力から型枠を守るために、しっかりと補強しているのです

打設している最中に型枠が破壊してしまったら、大変ですからねっっ

そして、配筋作業をし、スラブのコンクリート打設となりますぅ。

次回はその様子をご紹介致しますので、お楽しみにo(^▽^)o

現場の最寄駅は、「東白楽」駅となっておりますー

歩いて約2分のところに現場があります

近々、現場近くの情報もお届けしますねぇー 。

。

今回は短いですが、ここまでになります

次回もお楽しみにヽ(*´∀`)ノ

☆スタットボードは断熱型枠材☆

皆さま、( ノ゚Д゚)こんにちは

現在、相模原の気温は、32℃となっております

はぁ・・・。私の大嫌いな夏の季節がやってきました。。。

社員ブログでも紹介してありますように、熱中症にはくれぐれもお気をつけください

ではっ( ̄^ ̄)ゞ現場日記を更新致します

前回は、「2階スラブコンクリート打設」までをご紹介!

1階の天井・2階の床になる部分のコンクリートを打ちました

コンクリ打設後、墨出しを。その墨を元に、型枠を建て込みます

型枠は、コンクリートの形状を一定の形状に固めて成型するものです。

建物の精度を高めるうえで最も重要なものになります

型枠建て込みと同時に、「壁配筋」も行っていますね

っと、外部の型枠はコンパネ(黄色い板)を使用しておりましたが!

内部はというと・・・。

タイトルにある通り、「スタッとボード」を使います

画像、白い板が周りを囲んでいます。これが、「スタットボード」

在来のRC造で使用する断熱材の厚みの倍になるのですよー

ここで、スタットボードのお勉強。

スタットボードは、「一石三鳥」の優れものなのですっ

------------------------------------------------------------------------------

工場でプランに合わせて加工型枠解体の手間を大幅に削減!

工場でプランに合わせて加工型枠解体の手間を大幅に削減!

50mmの厚み!高断熱南極観測基地の建物にも使用!

50mmの厚み!高断熱南極観測基地の建物にも使用!

現場での作業を大幅にカット!

現場での作業を大幅にカット!

------------------------------------------------------------------------------

その上に今度は、「スタイロフォーム」という断熱材を

スタイロフォームは「断熱材・保温材」になりますよーぅ!

続きまして、「梁主筋」の様子

梁が入る溝の左右に、【作業台】を置いてその上に単管を渡し、鉄筋を組んでいきます

その作業台というのが、画像↓の黄色い、彼の出番です

ちなみに彼は、”ウマ”という名前でございますー。

鉄筋を組み終えたら、単管パイプをはずし、梁を落とします。

この後は、スラブ配筋へと進みますよぉ

スラブ配筋を終えた様子。

配筋は縦横の網目を2段に組んでいきます

等間隔に置いてあるものは、「スペーサー」といいます!

拡大したものが、コチラ。↓

鉄筋のかぶり厚さ(コンクリート表面から鉄筋表面までの距離)を確保する為の道具になります

生コンを打設する際、重さで鉄筋が動いてかぶり厚さが小さくなるのを防ぐため、一定感覚に置きます。

コンクリートが中性化・ひび割れをしてしまうと、水分が入り込みサビてしまいます

なので、設計どおりの強度を得られないため、十分なかぶり厚さを確保することが大切

そして、「配筋検査」へと

図面通りにきちんと配筋されているか、厳しいチェックが入りますよー

今回はここまでになります

次回もお楽しみにヾ(@⌒ー⌒@)ノ